Hilfe! Leidet mein Pferd an Hufrehe?

Hufrehe ist keine eigenständige Erkrankung, es ist ein Symptom und/oder Folge einer Grunderkrankung und kann Pferde aller Rassen treffen. Allerdings haben übergewichtige Pferde ein erhöhtes Risiko. Bei Hufrehe handelt es sich um eine Entzündung der Huflederhaut von Pferden. Diese führt zu Schmerzen und Bewegungseinschränkungen. Früherkennung und schnelle Behandlung der Hufrehe sind entscheidend für die Heilungschancen. Symptome sind:

- Erhöhte Temperatur des Hufes, er fühlt sich deutlich warm an

- Lahmheit und Veränderungen im Gangbild

- Veränderung bei der Haltung durch den Versuch des Pferdes, den Huf zu entlasten

- Druckempfindlichkeit bis hin zu Schmerzen, vor allem im Bereich der Zehe

Im späteren Verlauf einer unbehandelten Hufrehe kann es am Huf zur Wölbung der Zehenwand und im schlimmsten Fall zum Sohlendurchbruch und Ausschuhen kommen. Die sichere Diagnose kann mithilfe von Röntgenbildern gestellt werden. Um Hufrehe beim Pferd zu behandeln, kann man folgendes einsetzen:

- Schmerzmittel und entzündungshemmende Mittel

- Kühlung des betroffenen Hufs

- Hufpflege

- Manchmal spezielle Hufbeschläge

- Boxenruhe

- Futterumstellung auf ein stärke- und zuckerreduziertes Produkt, weil Hufrehe durch Fütterungsfehler entstehen kann

Eine gesunde Ernährung und korrekte Hufpflege können Hufrehe vorbeugen. Für Pferdebesitzer bedeutet das, auf eine hochwertige Futterzusammensetzung zu achten und den Weidegang zu kontrollieren.

Mögliche Ursachen von Hufrehe bei Pferden:

- Übermäßige Belastung

- Traumatische Verletzungen

- Fehlstellungen

- Übergewicht

- Cushing-Syndrom

- Insulinresistenz

- Zu viel Zucker und Stärke im Futter

- Zu reichhaltiges Futter

- Plötzliche Futterumstellung

Achtung! Hat Dein Pferd Hufrehe, ist das ein Notfall. Rufe bitte umgehend einen Tierarzt oder eine Tierärztin

Der Schweregrad der Erkrankung und eine rechtzeitige Behandlung beeinflussen die Prognose für die Heilung.

Hufrehe – der Schrecken eines jeden Pferdehalters! Besonders Besitzer von Ponys und Robustpferderassen fürchten sich davor. Dabei kann Hufrehe jedes Pferd treffen! Dennoch gibt es Risikofaktoren, die das Auftreten einer Rehe steigen lassen.

Das rechtzeitige Erkennen und Behandeln der Hufrehe bei Deinem Pferd ist enorm wichtig! Denn davon hängen ihre Dauer, ihre Folgen und ihre Heilungschancen ab. Wie Hufrehe im Huf entsteht, woran Du sie erkennst, wie sie behandelt wird und was Du vorbeugend tun kannst, damit das Risiko einer Hufrehe beim Pferd minimiert wird, erfährst Du in unserem Ratgeber.

Was ist Hufrehe?

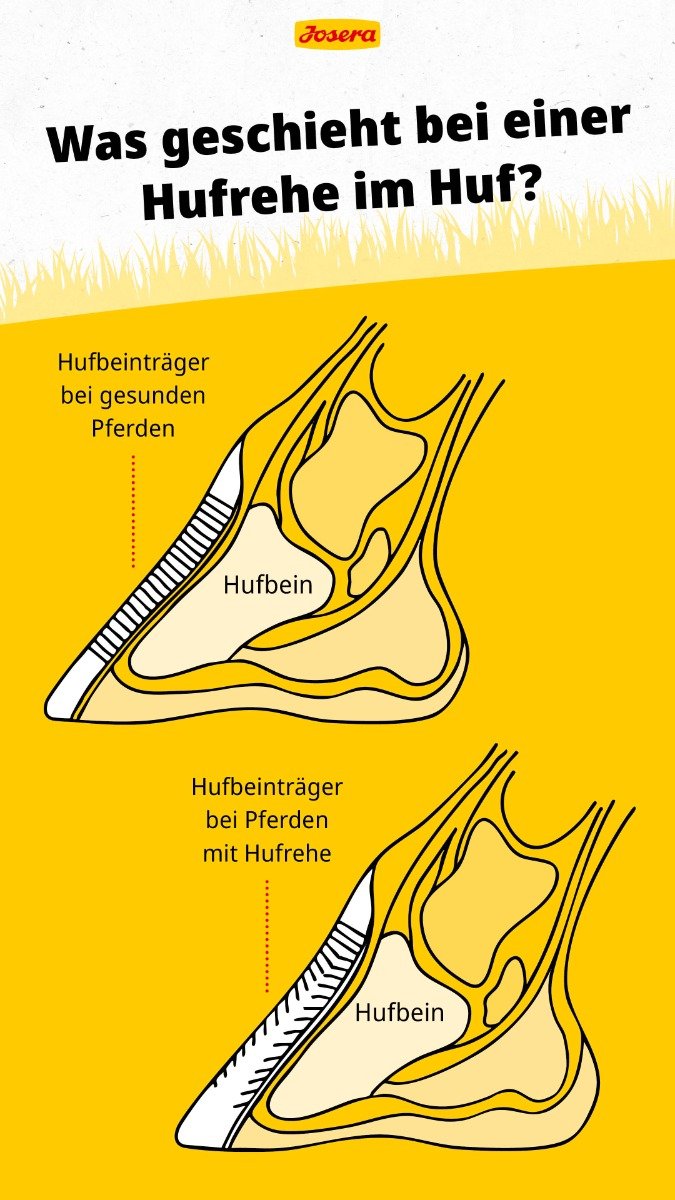

Hufrehe bezeichnet eine Entzündung der Huflederhaut, speziell der Lederhautblättchen im Bereich der Zehenwand. Sie bilden die Verbindung zwischen Hufhorn und Lederhaut. Bestimmte Vorgänge im Stoffwechsel des Pferdes, können dafür sorgen, dass sich diese Blättchen entzünden. Dadurch entsteht eine Schwellung im Huf. Diese Schwellung kann sich nicht ausdehnen – begrenzt wird sie von der festen Hufwand an den Seiten, der Sohle unten und dem Hufbein nach innen. Es kommt zu Durchblutungsstörungen und enormem Druck. Dieser ist für das Pferd extrem schmerzhaft. Wegen der eingeschränkten Blutzirkulation wird der Huf nicht mehr mit notwendigen Nähstoffen versorgt. Das kann dazu führen, dass sich die Hornkapsel vom Hufbein lockert. Die Folge: Erst kommt es zur Rotation, dann zur Absenkung des Hufbeins.

Bei der Hufrehe unterscheiden wir das oftmals klinisch unauffällige Vorläuferstadium, die akute und die chronische Hufrehe. Die besten Therapieergebnisse werden erzielt, wenn das Pferd schon im Initialstadium behandelt wird. Die akute Rehe ist jedoch immer ein absoluter Notfall! Kontaktiere daher bitte immer einen Tierarzt oder eine Tierärztin, wenn Du Symptome einer Hufrehe bei Deinem Pferd erkennst!

Hufrehe befällt meist beide Vorderhufe, selten auch die Hinterhufe, und ist sehr schmerzhaft.

Hufrehe kann jedes Pferd treffen. Allerdings, so das Ergebnis aktueller Forschungen, sind besonders leichtfuttrige und übergewichtige Tiere häufiger von einer Hufrehe betroffen.

Symptome: Wie lässt sich eine Hufrehe erkennen?

Eine leichte Hufrehe ist anfangs nicht leicht zu erkennen. Doch es gibt einige Anzeichen, die bereits im frühen Stadium auf eine Entzündung der Huflederhaut hinweisen können:

Symptome von akuter Hufrehe

Chronische Hufrehe erkennen

Etwa 24 Stunden bis 72 Stunden nachdem der Prozess der Entzündung der Huflederhaut begonnen hat, zeigen sich meist deutlichere Symptome. Kam es zu einer Rotation des Hufbeins oder geht das Pferd bereits 48 Stunden lahm, dann spricht man von chronischer Hufrehe.

Der Prozess der chronischen Hufrehe kann sich über Wochen, manchmal über Monate oder sogar Jahre hinziehen.

Bei weit fortgeschrittener Hufrehe liegt das Pferd fast nur noch und streckt manchmal alle Viere von sich. Auch das äußere Erscheinungsbild des Hufes kann sich verändern.

Hufrehe beim Pferd: Bild zur Veranschaulichung

Hufrehe behandeln: Erste Hilfe im Notfall

Während die Behandlung einer akuten Hufrehe immer in die Hände eines Tierarztes, einer Tierärztin oder Pferdeklinik gehört, kann der Besitzer ergänzend dazu für Linderung der schmerzhaften Erkrankung sorgen.

Diagnose: Das Pferd leidet an Hufrehe!

Die tiermedizinische Diagnose einer Hufrehe erfolgt durch eine gründliche Anamnese, klinische Untersuchungen und bildgebende Verfahren. Zunächst beobachtet der Tierarzt oder die Tierärztin das Verhalten und die Gangart des Pferdes, prüft die Anzeichen von Lahmheit und untersucht die Hufe auf Wärmeentwicklung und Pulsation. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Diagnostik ist der sogenannte Hufzangentest, bei dem der Tierarzt oder die Tierärztin mit einer speziellen Zange Druck auf verschiedene Bereiche des Hufes ausübt, um Schmerzreaktionen zu identifizieren.

In manchen Fällen kann eine Blutuntersuchung hilfreich sein, um Entzündungsmarker oder metabolische Störungen zu bestimmen, die auf eine Hufrehe hinweisen könnten. Um die Position und den Zustand des Hufbeines letztendlich genau zu beurteilen, wird häufig eine Röntgenaufnahme des Hufes gemacht. So kann der Tierarzt oder die Tierärztin feststellen, ob es zu einer Rotation oder Absenkung des Hufbeines gekommen ist und den Schweregrad der Erkrankung besser einschätzen. Natürlich ist der Diagnoseweg immer individuell und abhängig vom Fall - wir möchten Dir hier nur ein Beispiel aufzeigen, wie der Weg zur Diagnose aussehen könnte.

Unterstützende Maßnahmen zur Behandlung von Rehepferden:

1. Brennnessel

Brennnessel ist ein bewährtes Kraut in der Pferdefütterung – besonders bei Stoffwechselproblemen, die mit Hufrehe einhergehen können. Sie hat eine leicht harntreibende Eigenschaft und unterstützt so die Nierenfunktion sowie den Abtransport von Stoffwechselendprodukten. Die Pflanze enthält Silizium (Kieselsäure) und zahlreiche Flavonoide, allen voran Rutin. Diese Nährstoffe fördern Bindegewebe, Haut, Hufe und Gefäßstabilität. Zudem liefern sie Flavonoide (darunter Rutin) und Gerbstoffe, die antioxidativ und entzündungshemmend wirken können. Zudem liefern Brennnesseln Kalium, Calcium, Magnesium, Vitamin C und Gerbstoffe. Dadurch tragen sie insgesamt zu einer verbesserten Stoffwechselbalance bei – das stärkt Haut, Hufe und Kreislauf

Die regelmäßige Fütterung getrockneter Brennnesseln kann Pferden mit Hufrehe als natürliche Ergänzung zur tierärztlichen Behandlung dienen – unterstützt den Flüssigkeitshaushalt, wirkt entzündungshemmend und trägt zur Gefäßstabilisierung bei.

Anwendungshinweis: Getrocknete Brennnesseln können dem Pferd kurweise oder über mehrere Wochen gefüttert werden – z. B. 20 – 50 g täglich. Bitte auf eine ausreichende Wasseraufnahme achten, da die harntreibende Wirkung den Flüssigkeitshaushalt beeinflussen kann. Wichtig: Brennnessel kann eine tierärztliche Behandlung nicht ersetzen, sondern dient ausschließlich als ergänzende, unterstützende Maßnahme. Bei akuter oder chronischer Hufrehe sollte die Gabe immer in Absprache mit Tierarzt oder Futterberater erfolgen – besonders bei Pferden mit Vorerkrankungen oder eingeschränkter Nierenfunktion.

2. Luzerne und Hufrehe

Ist Luzerne für Pferde mit Hufrehe geeignet? Anders als bei Brennnesseln ist ihr Einsatz nicht einfach so zu empfehlen. Denn ihre Wirkung ist komplex und erfordert differenzierte Bewertung:

Man kann Rehepferde mit Luzerne füttern, sofern dies in moderaten Mengen, in passenden Formen (z. B. gequetscht, pelletiert oder eingeweicht) und nur nach tierärztlicher Absprache erfolgt. Mit der passenden Dosierung und professioneller Begleitung kann die zuckerarme Luzerne mit ihren Nährstoffen eine wertvolle Rolle in der Behandlung und Vorbeugung von Hufrehe spielen.

Ursachen einer Hufrehe

Für das Auftreten einer Hufrehe gibt es verschiedene Gründe, die der Reheform dann auch ihren Namen gibt. Man unterscheidet u.a. zwischen:

1. Belastungsrehe

Langes Laufen auf hartem Boden oder Stehen im Stall kann zu Durchblutungsstörung führen. Wenn ein Bein wegen einer Verletzung über längere Zeit entlastet wurde, kann dies eine Überlastung des gegenüberliegenden Beines nach sich ziehen. Auch eine fehlerhafte Hufbearbeitung kann eine Rehe auslösen – dadurch belastet das Pferd den Huf unphysiologisch. Auch das kann zu Durchblutungsstörungen und infolgedessen zu einer Entzündung führen.

2. Vergiftungsrehe

Hat das Pferd giftige Pflanzen gefressen, kann dies zu einer Vergiftungsrehe führen. Auch Pestizide, verdorbenes Futter und Pilzsporen gelten als mögliche Auslöser einer Hufrehe. Gleiches gilt für bestimmte Medikamente, insbesondere für Cortisonpräparate.

Vorsicht, giftig!

Welche Giftpflanzen Deinem Pferd gefährlich werden können, erfährst Du in unserem Ratgeber über giftige Pflanzen für Pferde.

3. Stoffwechselbedingte Hufrehe

Bei Koliken und Darmentzündungen, erhöhten Blutfettwerten und beim Kreuzverschlag kann ebenfalls eine Hufrehe als Folge des aus der Balance geratenen Organismus entstehen. Pferde, die am Cushing-Syndrom oder dem Equinen Metabolischen Syndrom (EMS) leiden, zeigen ebenfalls häufiger eine Hufrehe als Begleiterkrankung.

Bei Stoffwechselerkrankungen wie EMS ist jedoch häufig eine falsche Fütterung der Grund, weshalb die stoffwechselbedingte Hufrehe nicht immer von der fütterungsbedingten Hufrehe getrennt werden kann.

Mehr zum Thema Stoffwechselstörung

Lies in unserem Ratgeber zum Thema Stoffwechselstörungen bei Pferden was passiert, wenn der Pferdestoffwechsel aus der Balance gerät und erfahre mehr über typische Krankheitsbilder wie EMS oder Cushing, deren Ursachen und Behandlung.

4. Fütterungsbedingte Hufrehe

Gleiches wie für Stoffwechselerkrankungen gilt auch für die Hufrehe: Falsche Fütterung ist der häufigste Auslöser für die schmerzhafte Entzündung. Während früher Eiweiß unter Verdacht stand, Hufrehe auszulösen, hat man heutzutage andere Hauptursachen für die Futterrehe ausgemacht: eine übermäßige Versorgung, vor allem mit Stärke und Zucker.

Frisst ein Pferd zu große Mengen an stärke- und zuckerreichen Futtermitteln und bewegt es sich dabei zu wenig, führt das auf Dauer zu Übergewicht und Insulinresistenz. Normalerweise werden Stärke und Zucker zur Muskelkontraktion genutzt. Stärke wird im Dünndarm zu Glukose abgebaut und gelangt über das Blut zu den Muskelzellen. Die Bauchspeicheldrüse produziert wiederum das Hormon Insulin, welches an Insulinrezeptoren im Muskelgewebe andockt und die Glukose für die Muskelzellen zur Verfügung stellt. So kann die Glukose zur Muskelarbeit genutzt werden. Durch ein dauerhaft zu hohen Blutglukosewert werden die Insulinrezeptoren aber immer träger, reagieren immer weniger und verlieren schließlich ihre Funktion. Die Folge: Insulinresistenz.

Bei ausreichender Arbeit liefern die leichtverdaulichen Kohlenhydrate dem Pferd nötige Energie. Wird ein Tier aber nicht, oder nur leicht, gearbeitet und erhält für diese Leistung zu viel stärke- und zuckerreiches Futter, kann es nicht nur zu Übergewicht, sondern auch zu Stoffwechselentgleisungen führen. Das wiederum bereitet den Weg zur Hufrehe vor.

Bei Pferden in Erhaltung und leichter Arbeit, v.a. leichtfuttrige Rassen, sollte man also auf stärke- und zuckerreduzierte Fütterung geachtet achten. eine hochwertige Raufutterquelle eine Voraussetzung. Zuckerarmes Heu ist wichtig. Außerdem ist getreidefreies Pferdefutter eine empfehlenswerte Möglichkeit, sofern Ergänzungsfutter notwendig ist.

Unsere Empfehlung für eine stärke- und zuckerreduzierte Fütterung Deines Vierbeiners

Es gibt einige Futtermittel, die reich an leicht verdaulichen Kohlenhydraten wie Stärke und Zucker sind. In Maßen sind diese völlig unbedenklich – vor allem gesunde Pferde haben mit leicht erhöhten Zuckergehalten keine Probleme. Hat man jedoch ein übergewichtiges Pferd, ist Vorsicht angeraten! Denn Übergewicht in Verbindung mit der übermäßigen Aufnahme von Zucker und Stärke führt oft zu Insulinresistenz und kann infolgedessen auch zu Hufrehe führen.

Heu waschen senkt den Zuckergehalt!

Auch im Heu und Silage sind verschiedene Futter enthalten. Die Werte variieren, je nach Erntezeitpunkt. Durch Wässern des Heus (15 Minuten sind bereits ausreichend), werden die wasserlöslichen Kohlenhydrate aus dem Heu gewaschen. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass beim Auswaschen nicht nur Kohlenhydrate verloren gehen, sondern auch wertvolle Nährstoffe. Das muss berücksichtigt und ggf. durch ein hochwertiges Mineralfutter ergänzt werden.

Wichtig: Das Wässern sollte kurz vor der Fütterung stattfinden. Denn je länger feuchtes Heu lagert, desto stärker vermehren sich Keime, was dann wiederum kontraproduktiv ist und sich negativ auf den Magen-Darm-Trakt auswirken kann. Weitere Infos findest du in unserem Ratgeber zum Thema „Heu wässern“.

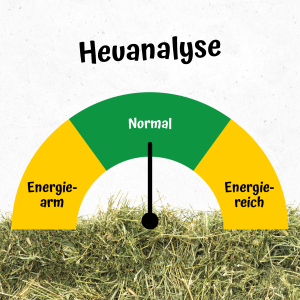

Mit Hilfe einer Heuanalyse kannst Du unter anderem den Zuckergehalt in dem Heu ermitteln lassen, das Du Deinem Pferd fütterst. Insbesondere bei Tieren mit einer Veranlagung zu Übergewicht und Hufrehe kann eine solche Analyse also sehr hilfreich für eine optimierte Fütterung sein.

Hufrehe und Reiten? Prognose und Haltung von Rehepferden

Wie man ein Pferd während und nach einer Hufrehe halten und bewegen sollte, lässt sich nicht allgemein sagen. Das hängt sehr vom Stadium und der jeweiligen Schwere der Hufrehe ab. Experten sind sich jedoch einig, dass strikte Boxenruhe über einen längeren Zeitraum nichts für ein Pferd mit Hufrehe ist. Der Bewegungsmangel würde die ohnehin gestörte Durchblutung des Hufes noch verschlechtern. Stress aufgrund eines Mangels an sozialen Kontakten ist ebenso kein guter Beitrag zum Wohlbefinden und damit dem Genesungsprozess.

Ebenso wenig wie eine längere Ruhigstellung ist zu empfehlen, das Pferd zum Bewegen zu zwingen. In der Regel bewegen sich betroffene Tiere nicht mehr und nicht weniger, als es für ihren Gesundheitszustand angebracht wäre. Natürlich sollten sie keinem Stress in der Herde ausgeliefert sein oder gar von Artgenossen „gejagt“ oder bedrängt werden.

Gegebenenfalls kann das Pferd mit Hufrehe in einem separaten Bereich mit Sicht-, Hör- und Geruchskontakt zu seinen Paddockfreunden gehalten werden, bis es sich erholt hat. Erst wenn es sich von sich aus wieder frei bewegt, keine Lahmheitserscheinungen in Wendungen oder auf hartem Boden zeigt, kann es wieder in die Herde integriert werden. Dennoch ist dann noch nicht alles wieder beim Alten: Schwerwiegende Schäden im Huf, auch, wenn sie von außen nicht sichtbar sein sollten, dauern lange, bis sie wieder repariert sind: Bei Hufbeinsenkung oder Hufbeinrotation spricht man von einer Erholungsphase von gut 12 Monaten!

Zeigt sich das Pferd nach einigen Wochen oder Monaten wieder lebendig und bewegungsfreudig, kann man, in Absprache mit einem Tierarzt oder einer Tierärztin, wieder langsam mit dem Reiten beginnen. Longieren, Training in Dressur oder Springen sind allerdings in der ersten Zeit tabu! Erst, wenn auf Kontrollröntgenbildern keine Schäden mehr sichtbar sind, kann das Reiten wieder im ganz normalen Umfang stattfinden. Nur so kann Tierarzt oder Tierärztin sicher gehen, dass die Hufe wieder voll belastbar sind. Verzichte also keinesfalls darauf – und gebe Deinem Rehepferd Zeit zur Genesung! Auch ein angepasstes Futtermanagement ist Pflicht!

Hufrehe vorbeugen: Die Fütterung spielt eine zentrale Rolle

Eine falsche Fütterung gilt als Hauptauslöser für Hufrehe. Deshalb sollte man die Fütterung eines Pferdes, das Hufrehe-gefährdet ist oder sogar schon mal von Rehe betroffen war, genau unter die Lupe nehmen! Nach tierärztlicher Rücksprache oder mit einem Futterexperten bzw. einer Futterexpertin sollte eine Futterumstellung stattfinden, wenn dies empfehlenswert ist. Wichtig ist dabei, dass der Rohfaseranteil hoch, der Stärke- und Zuckeranteil niedrig ist.

Übergewicht spielt oft eine zentrale Rolle bei der Entwicklung einer Hufrehe. Achte daher spätestens jetzt darauf, dass Dein Pferd in Form bleibt. Es sollte nur so viel Energie in Form von Kraftfutter bekommen, wie es auch verbraucht. Die Futtermenge solltest Du deshalb akribisch anpassen, je nachdem, wie und wie oft Du Dein Pferd bewegst!

Eine sehr gute Heuqualität ist nicht nur für das Rehepferd wichtig: Schimmelpilze oder Verunreinigungen belasten den gestörten Stoffwechsel unnötig. Außerdem sollte man Heu mit einem niedrigen Zuckergehalt auswählen und es gegebenenfalls vor dem Verfüttern waschen.

Es kann auch ratsam sein, das Heu mit einer Heuanalyse untersuchen zu lassen. Dadurch weiß man über den Zuckergehalt Bescheid und kann die Fütterung entsprechend anpassen. Generell sollten übergewichtige Pferde kein Heu zur freien Verfügung haben, sondern restriktiv Heu erhalten. Heunetze oder -raufen können eine Möglichkeit sein, dieDauer der Heuaufnahme zu verlängern.

Besonders der Weidegang ist bei Hufrehe ein Thema. Ist das Pferd übergewichtig oder hat es bereits mehrere Reheschübe hinter sich, sollte es im besten Fall gar keinen Weidegang mehr bekommen und auf einem Sandauslauf mit Heunetzengehalten werden.

Bei Pferden, die noch auf die Weide dürfen, sollte man genau auf die Witterungsbedingungen achten. Das ist wichtig, um zu vermeiden, dass eine erneute Rehe ausbricht, wenn der Fruktangehalt der Gräser besonders hoch ist. Nach einer Koppelpause solltest Du besonders schonend und langsam angrasen!

Ob Hufrehe-Patient oder nicht: Übergewicht beim Pferd ist in jedem Fall ernst zu nehmen! Ausreichend Bewegung und eine artgerechte Fütterung, die an den Energiebedarf des Pferdes angepasst ist - Das sind die besten Vorbeugungsmaßnahmen, um den Stoffwechsel des Tieres gesund zu erhalten. Auch eine korrekte Hufbearbeitung ist zwingend notwendig, damit die Basis des Vierbeiners nicht ins Wanken gerät.

Möchtest Du mehr zu passenden Ergänzungsfuttermitteln wissen oder hast Du Fragen zur Fütterung , stehen wir Dir mit fundierter Beratung gerne zur Seite.

Fazit: Hufrehe am besten mit optimaler Fütterung vorbeugen

Hufrehe ist oft ein schwerer Fall – aber kein hoffnungsloser. Je früher erkannt, desto eher gebannt! Deswegen ist Vorbeugen das Nonplusultra. Im Idealfall kommt es erst gar nicht so weit, dass ein Pferd an Hufrehe erkrankt. Aus diesem Grund gilt nicht nur für Hufrehe-Patienten: Eine auf den Bedarf des Pferdes optimal abgestimmte Fütterung und artgerechte Haltung sind essentiell für die Gesundheit! Je besser Du Dich mit den natürlichen Bedürfnissen Deines Pferdes auskennst, desto größer ist die Chance darauf, dass es gesund ist und bleibt. Wir drücken Dir und Deinem Vierbeiner dafür alle Hufe!

Hufrehe beim Pferd - Deine Fragen, unsere Antworten ganz kurz und knapp

Was ist Hufrehe bei Pferden?

Hufrehe ist eine schmerzhafte Entzündung der Lederhautblättchen im Huf, die zu Durchblutungsstörungen und Druck führen kann. Hufrehe ist für das Pferd mit großem Schmerz verbunden.

Welche Symptome deuten auf Hufrehe hin?

Symptome können unter anderem folgende sein:

- Warme Hufe

- Lahmheit

- Widerwilliges Verhalten beim Hufeauskratzen

- Vermehrtes Anheben der Hufe

- Deutliche Pulsation der Zehenarterie am Fesselkopf

Ist Hufrehe bei Pferden heilbar?

Hufrehe kann bei frühzeitiger Behandlung abheilen. Eine chronische Hufrehe ist gut händelbar, aber nicht vollständig heilbar.

Wie wird Hufrehe beim Pferd diagnostiziert?

Die Diagnose erfolgt durch:

- Gründliche Anamnese

- Klinische Untersuchung,

- Hufzangentest

- Oftmals durch Röntgenbilder

Was ist Erste Hilfe bei akuter Hufrehe?

Ganz wichtig ist der sofortige Anruf bei Tierarzt oder Tierärztin! Die Erste Hilfe umfasst:

- Kühlen der Hufe

- Stellen des Pferdes auf weichen Untergrund

- Vermeiden von Kraftfutter

- Bereitstellen von frischem Wasser

Wie kann man Hufrehe bei Pferden vorbeugen?

Wichtig zur Vorbeugung sind:

- Stärke- und zuckerreduzierte Fütterung

- Gute Heuqualität

- Angepasstes Futtermanagement

- Kontrolle des Weidegangs

- Bewegung

Sollte ein Pferd mit Hufrehe bewegt werden?

Bewegung ist wichtig, aber das Pferd sollte nicht zum Bewegen gezwungen werden. Die Bewegung sollte dem Gesundheitszustand des vierbeinigen Patienten angepasst sein.

Können alle Pferde Hufrehe bekommen?

Ja, Hufrehe kann jedes Pferd treffen, unabhängig von der Rasse. Übergewichtige und leichtfuttrige Pferde sind jedoch häufiger betroffen.

Sollte man bei Hufrehe einen Tierarzt rufen?

Ja, bei Verdacht auf Hufrehe sollte man umgehend einen Tierarzt oder eine Tierärztin kontaktieren, da es sich um einen Notfall handelt.